日程 2023年9月15日(金)~16日(土)

メンバー Iさん(L)、A(記録)

Iさんのお誘いで盆休みに計画したものの、台風の接近で延期となった北岳バットレス。

聞けば土日の込み具合はかなりのようで、それを避けるために3連休の前日からの計画となりました。

今回も気になるのは天気。9月とは思えない夏山の気候が続いており、いずれの日も午後は不安定。とはいえ、そこまで激しくは崩れないだろうということで、とにかく行ってみることに。

■Day 1(芦安→広河原→白根御池小屋<テント泊・小屋食>)

早朝6時、Iさんの車で芦安駐車場に到着。

7時の乗り合いタクシーに乗車し、広河原に到着。

キレイに整備された広河原山荘に驚く。考えてみれば、私が前回ここに来たのは10年以上前。一般路を利用して広河原から白根三山を経て奈良田に至る行程でした。

そのときに「いつかは」と思ったバットレスに挑戦する日がついにやって来たのだと感慨もひとしおです。

通常のテント泊装備+お酒にクライミングギア(どれくらい必要かわからなかったので、いつもより多い・・)の重さも加わって、ザックはなかなかの重量に膨れ上がる。前回こんなにしんどかったかな・・と思いつつ、ぐいぐい進むIリーダーの後を続く。やっぱり少しペースは速めだったようで、予定よりも早い2時間弱で小屋に到着。テントを広げたのちに昼食を済ませて、翌日の下見に向かう。

いよいよスタート。吊り橋効果もあって?ドキドキ。

いよいよスタート。吊り橋効果もあって?ドキドキ。

先述のとおり、明日は午後の天候の崩れが気になる。4尾根は非常に人気のルートでもあり、渋滞回避のためには是非とも当日1番乗りを果たしたいところ。

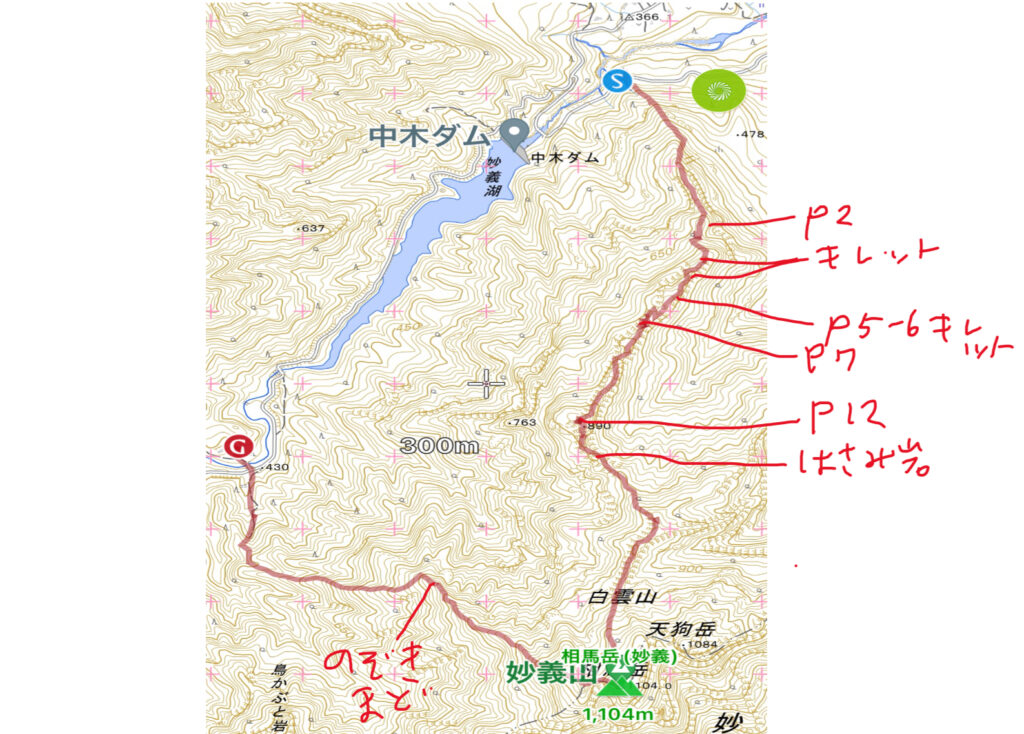

4尾根にたどり着くルートは複数あるが、Iリーダーの読みでは「第5尾根からアプローチするルートが最近は一般的なので、他のパーティーがあまり入らないBガリー大滝からであれば、早出は前提ながらも順調にいけば一番乗りできるだろう」とのことで、今回はBガリーを詰めることに。

途中、錯綜する踏み跡に若干と惑わされながらも、特に問題なく大滝まで到着。翌日使用するギア類をデポして小屋に戻る。

初日はこれで日程終了。おいしいビールで乾杯し、小屋の食事(と地酒!)を楽しんでテントに戻る。ウトウトしたころに雨音で目が覚めるも、パラリと降る程度ですみ一安心でした。

Day 2 (白根御池小屋→バットレス→北岳→広河原→芦安)

朝は2時に起床。小屋が用意してくれたお弁当をいただき、予定よりも早く2:40に出発。

満天の星空のもと、Bガリーへと向かいます。暗い中での行動でしたが、下見を行っていたおかげで、ほぼ迷いなく取り付きに到着。装備などを整えつつ朝日を待ちます。

身支度を整えながら、夜明けを待つ。

身支度を整えながら、夜明けを待つ。

あたりに日が差し始め、いよいよ登攀開始。

あたりに日が差し始め、いよいよ登攀開始。

日の出とともに登攀開始。大滝はIさん→Aのツルベで2ピッチ切ったところで草付きに向かう明瞭な踏み跡を発見。そちらを経由してCガリーに到着。ヒドゥンスラブと横断バンドの選択肢の中から、スピード重視で後者を選択。途中トポ図にある2ピッチを経由して第4尾根取付きに到着。

お待ちかね。こちらが4尾根の取付き。クラックがすこし難しい。

お待ちかね。こちらが4尾根の取付き。クラックがすこし難しい。

ルート選択と早出の効果もあって4尾根には誰の姿もない。どうやら1番乗りだ!

Iさんからは1ピッチ目のリードを譲っていただき感謝。ツルっとしたクラックに少し手間取りつつも何とか無事に終了点に到着。見渡すとまさに絶景。雲海に富士。

ここに来たものにしか見ることができない景色だ。

ここに来たものにしか見ることができない景色だ。

その後はさくさくとツルベで進み、ついに噂のマッチ箱に到達。懸垂したのちに枯れ木のテラスを目指す。

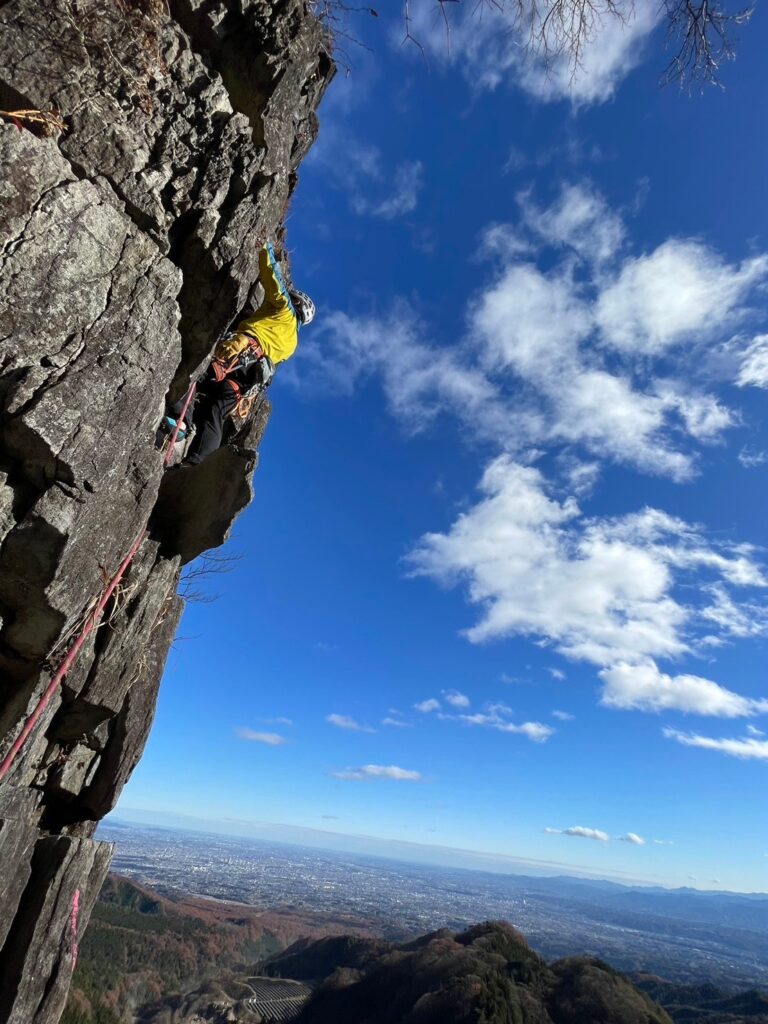

マッチ箱と登攀中のIさん。すごい高度感だ。

マッチ箱と登攀中のIさん。すごい高度感だ。

枯れ木のテラス付近は大崩落のせいでかなり高度感のあるナイフリッジ。下を覗いてゾゾーっと肝を冷やしながら、最終ピッチの核心部「城塞ハング」へ。

ここもIさんのはからいで、私がリードさせていただく。前傾しているだけでなく、前日の雨のせいか微妙にしっとりとしていて嫌な感じでしたが、たくさんあるハーケンとカムを駆使して安全確保。Iさんのアドバイスに従って、足に荷重を逃がしながらなんとかクリア。

おかげさまで、はじめてのバットレスは無事に登りきることができました。(が、セカンド引き上げの際に痛恨のロープトラブル・・・Iさん、助けてくれてありがとうございました)

その後の詰めは20分程度。頂上で記念撮影した後は下山開始。さすが3連休初日というだけあって、登山者が多いこと多いこと。広河原の最終バスに間に合うか、すこし心配しましたが何とか無事に下山することができました。

山頂で記念撮影!(個人情報保護のため画像処理をしています)

山頂で記念撮影!(個人情報保護のため画像処理をしています)

ピークではIさんの知り合いにばったり遭遇。偶然ってすごい。

以上、快晴の北岳バットレスでした。ご一緒いただいたIさん、ありがとうございました!!

==

<記録>

Day 1;2023年9月15日(金曜日)

07:00 芦安駐車場

07:50 広河原

09:40 白根御池小屋

12:30 Bガリー大滝

14:00 白根御池小屋

Day 2;2023年9月16日(土曜日)

02:45 白根御池小屋

04:45 Bガリー大滝

07:30 4尾根主稜取付き

11:40 北岳山頂

13:40 白根御池小屋(テント撤収)

16:10 広河原

<備考>

なお、下山後に立ち寄ったトンカツ屋さん、量も味も最高でした。

ライス&キャベツもしっかりお代わりしてばっちり栄養補給。2日間の消費カロリー分くらいは摂取できたと思います。

とんかつ屋 一力