日程 2024年4月13日(土)

メンバー T橋、I村、U田、I澤、A木(L/記)

例年は残雪を利用した谷川岳近辺での雪訓練となる4月の会山行だが、今年は雪が少なく難しい様子から日曜日の日帰り岩訓練(飯能・阿寺)に変更となった。

そこで、せっかく土日の2日間を空けているメンバーがいるのだからと、土曜に岩練習&吾野近辺のキャンプ場で宿泊、そのまま会山行(阿寺)に向かうプランを提案した。快く(モノズキな?)4名が参加くださるとのこと。大変ありがたいことです。

朝9:00、桜が満開の飯能中央公園Pにて集合。

準備を整えたあとは能仁寺の隣、オシャレなパン屋さんの横から入山。

辺りにはすでにパンの焼ける香ばしい香りが漂っている。

「帰路でおいしいパンをGETしてからキャンプ場に向かいたい」と心に秘めつつ、歩くこと3分。あっという間に天覧山の広場に到着する。

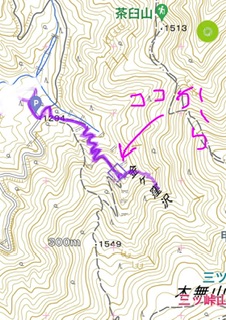

その後はわずか数分、登山道を少し外れた岩場に到着。先行パーティによってすでに数本のロープが掛かっている。

ご挨拶をすると、ありがたいことに岩場の左側をお譲りくださるとのこと。感謝をお伝えしたのち、さっそく上部にTR支点を構築。

さて始めますか・・と準備を進めていると、どうも先行Pの中に見覚えのある方が。

先日のクライミング旅行(伊豆・雨で結局相模原のジムに転戦)でご一緒した他山岳会のみなさんでした。いや、ホントによくこの会の方には山でお会いするなと、さらに勝手に親しみを感じてしまいました。

その後は新人さんを中心に懸垂下降、ビレイ&リード、フリクションヒッチの復習から、ついでに登り返し、ミュールノットによる仮固定を実施。

新人I澤さんは登り返しが相当に気に入ったようで、何度も反復して練習をしていました。

ひと通りのトレーニングを終えたあとは、「いかにこの岩場を難しく登るか」という、よくわからない意欲にかられ、以下の課題に挑戦しました。

<ノーハンドでの登攀>

岩場が若干寝ていることから、ノーハンド(もちろんTR)で簡単なルートに挑戦。

なんとか完登したものの、ビレイヤーの新人Uさんから「ゾンビが歩いているみたいでしたよ」とのコメントが。T橋さんが撮影してくれた写真を見て納得。確かにちょっとキモい感じがします。

<無駄に?困難なルート設定>

幼少期から平山ユージさんの動画を見続けてきたという期待の新人I澤さん(クライミング歴約半年)が微妙なハングを利用してルート設定。核心部と思しき箇所を指して「あそこのムーブがカッコよくなる想定です」とのこと。数名で束になってかかりましたが、彼の理想には至ることができず。いつか再挑戦したいと思います。

そうこうするうちに15時近くを迎え、下山。

登山口にある例の「おしゃれパン屋さん」にお邪魔しましたが、レジの大行列に驚くとともに、ロープを背負った我々の場違い感もあって、そそくさと退散。

結局パンは買えず仕舞い(TT)

おとなしく飯能市内のスーパーで買い出しをしたのち、西吾野のキャンプ場へ。

西川材を使った美しい炊事場&トイレ、ウッドデッキの綺麗なサイト、そしてなにより管理人ご夫妻の温かいおもてなしで楽しい時間を過ごすことができました。(居心地が良すぎて、翌日の会山行の集合にはちょっと遅刻しました。申し訳ありません。。)

以上、岩トレーニング&キャンプのご報告でした。

ご参加いただいたみなさん、どうもありがとうございました!