日程:2024.7.7

場所:軍刀利沢

メンバー:Iさん(L)、Yさん、Uさん、H(記録)

10:45 矢沢林道落合橋前 ~ 11:20 入渓 ~ 12:20 15m大滝 ~ 焚火 ~ 17:00 駐車場

前日の豪雨で大丈夫かな・・・?と少し心配していましたが、

朝起きたら暑い!暑すぎる!!

「梅雨」はどこへ行ってしまったのだろうか?と心配になるくらいの青い空。

今日は天気の心配はいらないドピーカン☼でした。

7月の会山行の目的は、

1 基本的な沢登りの訓練

2 幕営適地の選定

3 幕営地の構築

4 焚火の対応

5 焚火を使った食事 の5つを柱として訓練を行いました。

9:00 駐車場到着

「1年前に来たときは、もう少し上まで車で上がれましたよね?土砂崩れが起きているからかな…?」などと話しながら舗装された道を歩くこと40分。

ここは違うのでは?とGPSを確認すると違う谷に来ていることが発覚。

急いで駐車場に戻る。

38度近くの気温でのハイキングで高度順応ならぬ暑熱順化。

10:45 駐車場到着 再びアプローチ。

11:20 入渓

火照った体に川の水が沁みます。

新会員のHはスタスタと進むIさん(L)の背中を追いましたが、体格差があるため自分に合う登り方を探しながら登ります。今回が沢登り2回目。ロープワークはIさん、Uさん、Nさんにおんぶにだっこでしたが、前回よりもスムーズに登れるようになった気がします。

ロープの長さを確認しながら滝を上ります。

前を進むパーティーの人数が多かったため、ここで焚火訓練開始。

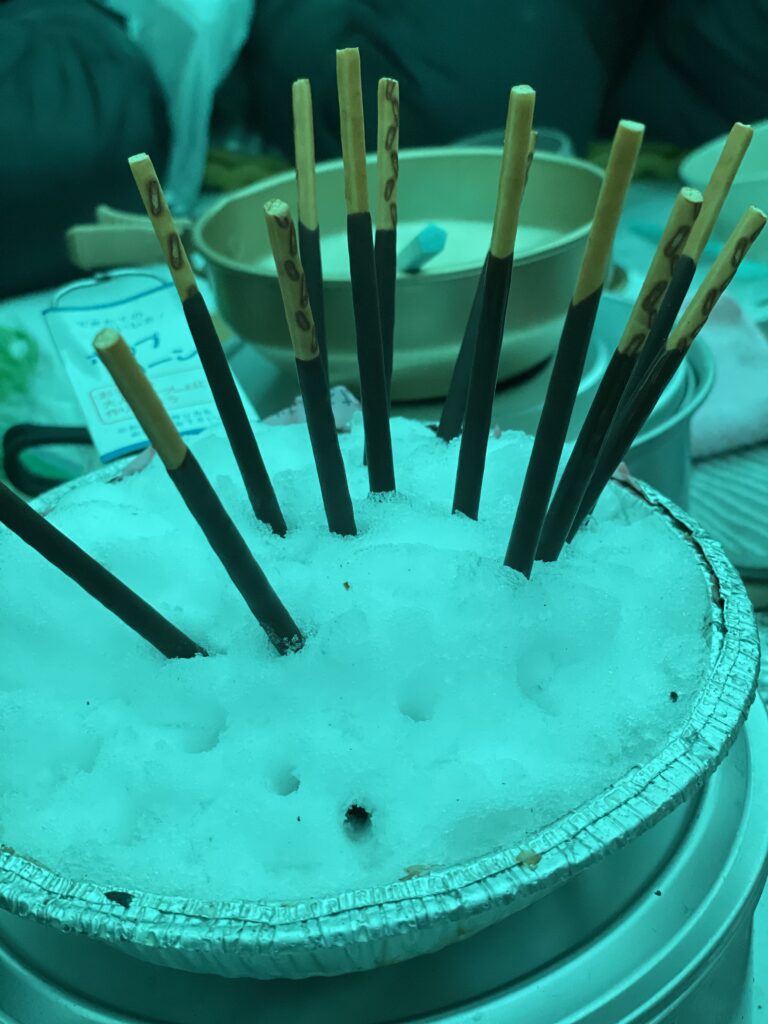

乾いた木を集め(折れればOK)、川の流れに沿って木を並べ(空気の流れをつくる)、上に落ち葉をのせる(燃えやすい)

あっという間に火がつきました!!

こんな暑い中、焚火の煙があがっていたら山火事と間違われるのでは?!と心配しながらも焚火訓練開始。

集めた薪はすべて燃やしきる!ということなのでここで焚火をつかった食事と休憩をはさみました。

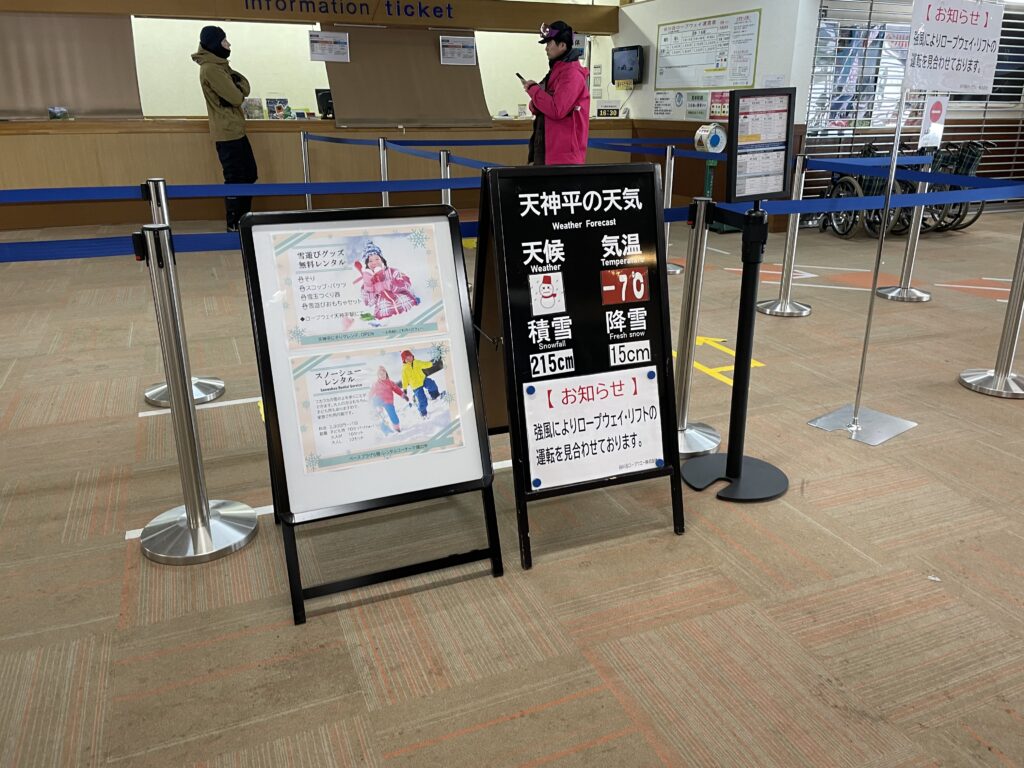

この炎の違和感・・・

最後は水をかけ、石を上にのせて終了。

最後の滝を登り、下山開始。

軍荼利神社までが急こう配&滑りやすく、暑さで疲れがピークに。

自分のいる位置を確認する、どっち方面に向かっているのかなど随時確認する大切さを実感しました。踏み痕を頼りにすることもありますが、これは通れる道なのか?と少しでも疑問に思ったときは前に進むだけでなく、一度立ち止まることも大切。

リーダーだけに頼るのではなく、一人でも道を選択できるように経験を積んでいきたいと思います。