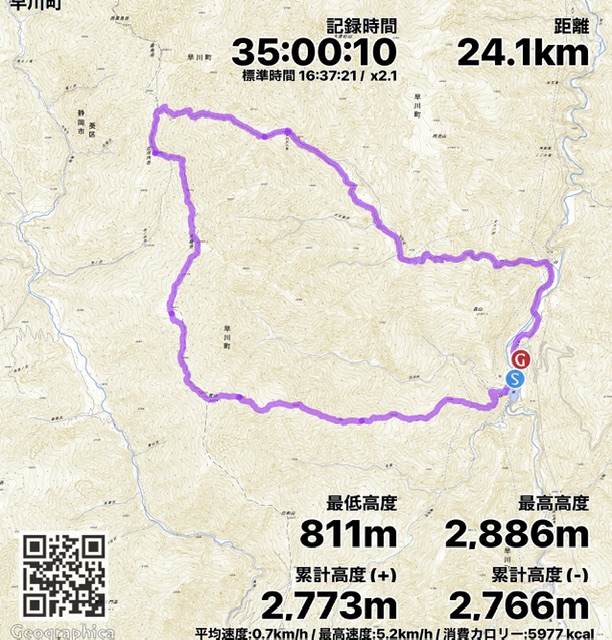

日程: 2024/4/20〜22 メンバー: T(L/記)、N

4/20 晴のち曇 7:55奈良田P出発 9:40地点1344m 10:39地点1603m水場入口 12:00地点1932m 13:30地点2256m 15:26地点2560m幕営

4/21 曇のち雨 5:00発 5:39笹山南峰 8:10白河内岳 9:10大籠山 10:50広河内岳 11:30大門沢下降点 15:00大門沢小屋避難小屋泊

4/22 曇 5:50発 7:27大小森沢出合い 7:55発電所取水口吊橋 8:25森山橋 8:52ゲート 9:20奈良田バス停

昨年秋にN山さんに白根南嶺を教えてもらってから残雪期に行きたいと思っていて、今回は雪やトレイルの状況がわからないので、2泊で計画しN山さんに同行をお願いしました。結果、体力的に病み上がり??の自分にはしんどい山行でしたが、良いルートでした。

1日目は天気が良く暑さと、三大急登を凌ぐ笹山までの標高差1800mに不安を感じつつ奈良田湖を出発します。取水口の分岐まではパイプの柵があります。尾根に合流したあとは樹林帯をひたすら登ります。途中、1400mあたりのピークから雪についた山陵が木々の間からチラ見えします。翌日歩く南稜かしらと少しワクワクします。馬酔木のトンネルもあり小さな花に少し癒されます。雪はなく良く乾いていて、荷物の重さをのぞけばとても歩きやすいです。ワクワクや癒しが少しずつなのは、しんどいからです。。でも、この辺りは私もまだまだ元気でした。

2256mから雪が出始めます。傾斜はあまりないのですが、踏み抜きで体力をすわれ、バテバテになり明らかにペースダウン。地点2400mからの150mupの登りは1時間もかかってしまい、Nさんの後姿も追えなくなっていました。。リーダーがヘロヘロのため、幕営予定を笹山から地点2560mに変更しました。夕食をとっているとヘリの音がします。隣の峰の辺りを旋回してるなと様子を伺っていたら、どんどんヘリが近づいてテント正面まで来て私達の様子を確認していきました。

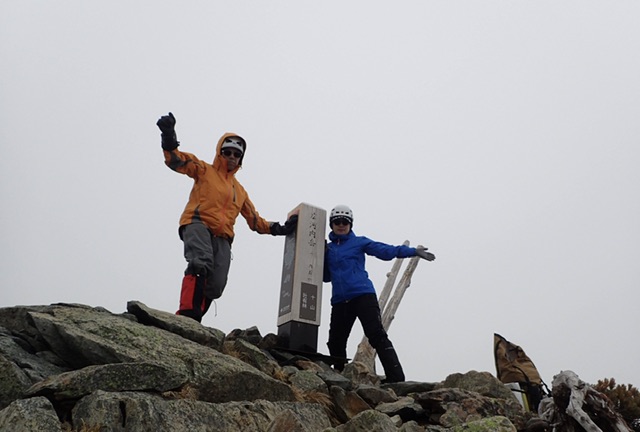

2日目朝は高曇で、遠くが見渡せる空模様。天気の崩れは遅れるかも。。稜線からの景色に期待が持てる可能性が出てきました。Nさんによると東側の高気圧が頑張って居座ってることでお天気の崩れが抑制されてるとのこと。稜線にでると風が少し強く感じましたが、東側の谷を挟んだ蝙蝠岳〜塩見岳の美しい稜線を見ることができました。大籠岳を過ぎてからもラスボス広河内岳はまだまだです。振り返った稜線のトレイルがきれいでした。ラスボス制覇の記念撮影はすっかりガスで真っ白な背景となってしまいました。

下降点からは雪渓でした。雨(霰も)もパラつき始めた頃に下降開始。アイゼンを装着し、雪渓をまっすぐに降りてから左の尾根に上がる登山道に出ました。登山道にはいってからも、雪でトレースがなくピンテも途切れがちなのでルーファイ必須でした。Nさんにフォローしてもらいながら進みますが、踏み抜きも足の付け根まで落ちたりします。途中からトレースが出てきましたが、小屋からの往復のようでした。沢に出てからはアイゼンをはずして進みましたが、倒木も多く歩きづらい箇所もありました。小屋に到着してすぐに本降りになり、ギリセーフでした。二日間の健闘を讃えつつ、反省しつつ祝杯をあげました。小屋は避難小屋となっており、とっても快適に過ごすことができました。

3日目は雨も上がり、下山だけなので気持ちも身体も楽チンです。途中小雨に降られましたが、森の中でリスに出会ったり、花を愛でたり、熊よけに歌をつぶやいたり、吊橋の上の「おそそ」にびっくりしたりしながら無事に登山口に到着。更にゲートから30分で奈良田バス停に到着。

アフター登山…!女帝の湯で3日間の汗を流した後は、古民家カフェ鍵屋でジビエで映えな食事をして、山岳写真家の白旗史郎の写真館へ寄り道しました。雑誌なんかで見たことのある有名な作品が多くありました。

今回の山行では、ほぼ計画書の時間通りには進行できましたが、リーダーとして体力やルーファイ力が足りず、サポートしていただきました。ありがとうございました。また、よろしくお願いします。

おまけの疑問 白根南嶺の笹山から北は◯河内岳が連続します。黒、白、広と続きますが、途中に大籠岳があります。同じような名称で赤河内とか細河内とかにすれば良かったのに。しかも「籠」ってこもるって読めませんでした。大小森沢と関連があると思いますが、漢字が何故違うんでしょうかねぇ??