小川山廻り目平でキャンプしながら、土曜はマルチの男山ダイレクト、日曜は廻り目平周辺でフリーを楽しむ計画でしたが、土曜は急遽予定変更し、廻り目平近くのマルチで殿様岩の大貧民ルート(5.7)に行ってきました。

メンバーT橋(L.記録)、青木、翌日合流メンバーあり。

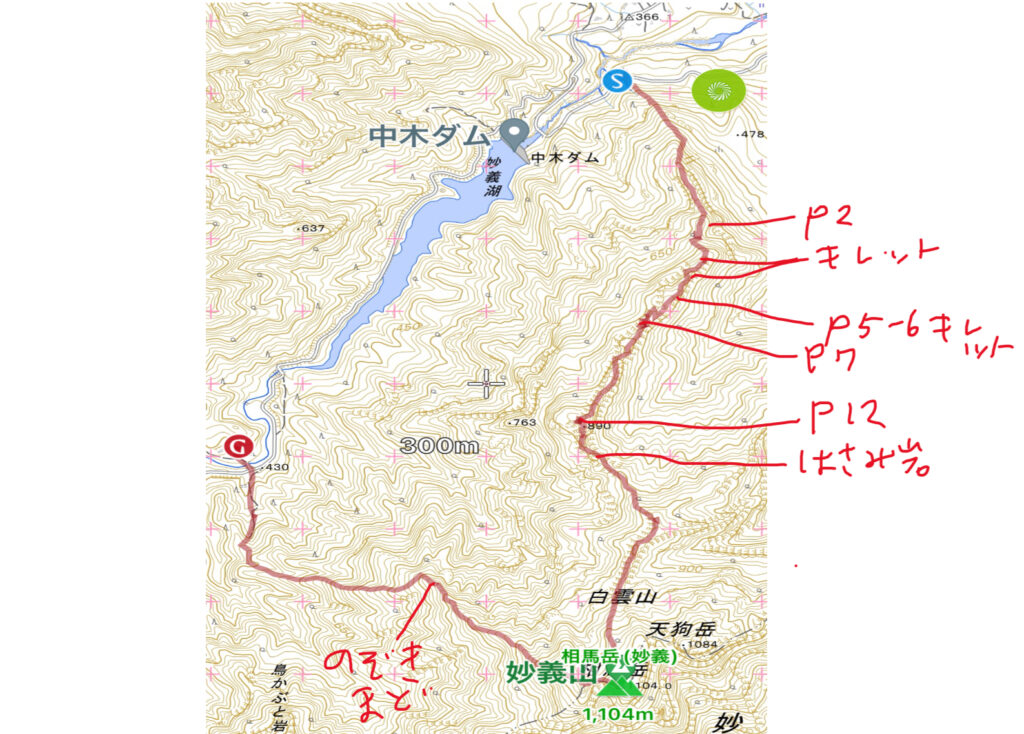

土曜日は小雨が止まず諦めモードでとりあえず、キャンプ場を目指します。レタス収穫日本一の川上村に入ると道が乾いています。これはイケるかも??廻り目平に到着するとPはガラガラでテン場も3張りテントがある程度です。芝生の良い場所にテントとターフを張って今夜の宿と宴会場をセッティング。これから男山に取り付くにも、撤退で戻るにも時間がかかるので、近場のマルチを検討。小川山ビギナーの私達が決めたのはアスレチック要素のある大貧民ルートです。

取り付きのテラスへ行くには2パターンあり、裏からトンネルを抜けるか、下からスラブを登るかです。はじめ後者を選択し登りますが、びしょびしょのスラブに阻まれ、トンネルアプローチに変更。狭いトンネルの中はカメムシの香りで充満しています。身体を壁に擦りつけつつ、香りも移しつつトンネルを抜けると、すっかりカメムシの化身です。テラスで自身の香りにおののきながらも、装備をつけ登り始めます。

11:00スタート、12:40トップアウト、13:30下降開始

1P T橋、横クラックからの縦クラック。横に0.5と1.0、縦に0.75をキメて立木でピッチをきります。

2P A木さん、これもやさしいスラブなのですが、ランナーを取るところがまったくなく、高度感もあるためリードはとてもコワイ。しかも濡れています。リーダー権限を発動し、A木さんにリードをお願いしました。

3P A木さん、2P終了点からほんの数メートル歩いて3Pですが、30センチほど離れた岩に飛び移ります。移る側の岩の割れ目に0.5カムをキメて、割れ目の中のガバをつかんで移ります。最初、私がリードにトライしてましたが、割れ目のガバが見つけられず、ヌメヌメに怯えてリード交代。乾いていれば何てことはないのですが、岩のしっとり感がメンタルをジワジワと溶かしていきます。

4P?縦穴 T橋、最後は縦穴をくぐり抜けて、岩の上に出るのですが、ここも狭い。そして、香りがキツイ笑。

ギアをはずしてズリズリ上がりますが、途中ヘルメットがハマって首がロックされてしまいます。一生抜け出せないかもと不安を感じつつ、ヘルメットも外して、岩に挟みこみ、再びズリズリとお腹やお尻のお肉を削ぎ落とすように(ホントに削ぎ落ちればいいのに!)上へ上へ。赤ちゃんがお母さんのお腹から産まれる時ってこんな感じかもです。最後はマントルで上がり込んで、オギャーっと無事に産まれ出ました。

荷物や、ヘルメットを回収し、後続のA木さんの誕生をサポートします。

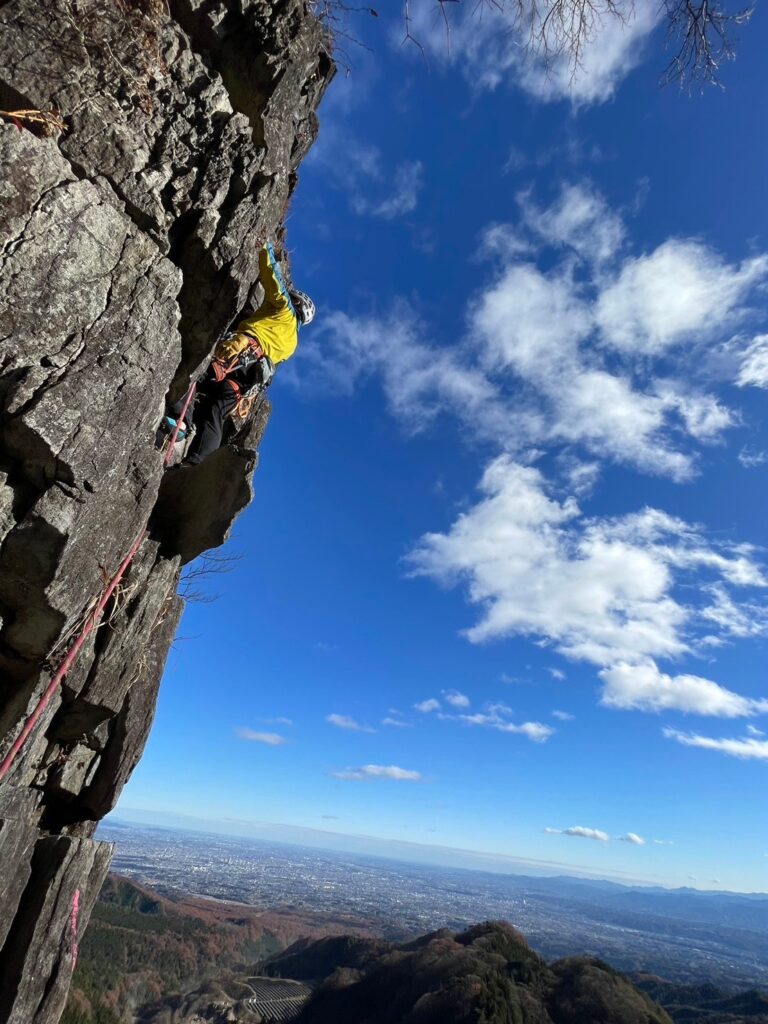

産まれ上がったところは廻り目平を一望できる気持ちの良い場所です。屋根岩郡も私達のテントも遠くによく見えます。

さらにもうに一つ上がるところがあり、これも飛び移り系。A木さんに飛び移ってもらい、映える写真を撮ったら懸垂で下降です。

トポでは60m懸垂でしたが、50mロープだったので、3P目のところと1P目のテラスでピッチを切り、懸垂3回でした。

テント場に戻ったあとは買い出しに行き、乾杯タイム突入です。19時過ぎにK村さんとI村さんが合流しました。飲んでしまうといろんなことがどうでもよくなり、嗅覚も鈍感になるようです。コインシャワーもあったのに、カメムシの香りをまとったまま翌朝を迎えてしまいました。

大貧民ルート、とても楽しいルートですが、今年はカメムシがとても多いようです。ご注意ください。A木さん、ありがとうございました。