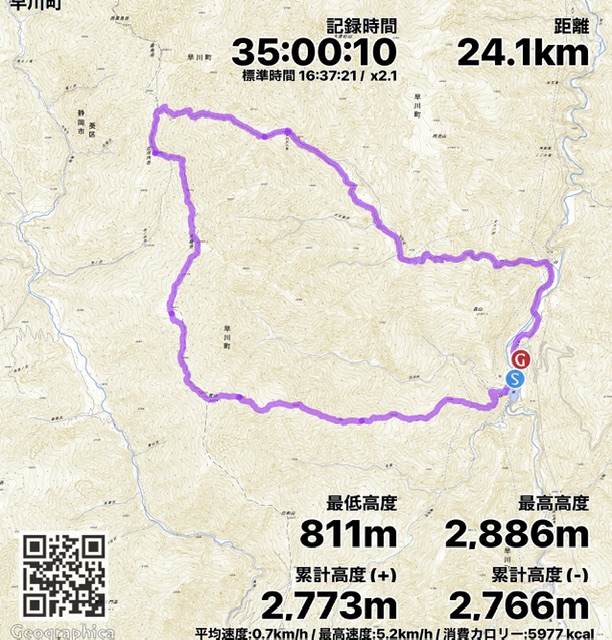

A、I

3連休、アルパインか泊り沢か小川山か、仕事に追われながら夢が膨らむが天気は雨。初日だけは北のほうに行けばどうにか晴れのよう。上越方面の沢に狙いを絞り、Aさんとジロト沢で合意したのは前日の朝。

これぞ日本の里山といった感じの六日町の景色に癒されつつ、林道終点にたどり着く。さすがに2週にわたって入渓点を間違えるわけにはいかない。

駐車場奥の踏み跡をたどり、5分ほどすると沢に降り立つので、そこから遡行開始。序盤は癒し系。ロープを出すことなく、小滝やナメを味わいながらサクサク進む。

トイ状4mの右壁でどうにもどこら辺がルートかよくわからず、大きく右に高巻くことに。なかなか藪が手ごわい。

途中からとてつもなく大きな滝が視界に入る。右俣の布晒の滝、上部も含めると300m!左股との分岐で、どちらに進むか相談するが、せっかくなので布晒の滝を見学することに。

手前の20m滝であるが、両岸の巻きも検討するがヌメッていて、スラブ滝を直上が一番可能性高そうということになりAさんのリード。下部にクラックが走っていて、5mでアンクルハーケン、7mでカムを決めるが、その先はなにもない…ランナウトに耐え、ロープを延ばす。

布晒の滝の先の30mはさすがに巻きを選択するが、巻きのスラブも悪い。どうにか灌木帯に逃げ込み左股に逃げる。略奪点の手前で左股に降り立つが、ガイドの階段状は全くわからず、左手にまた巻き。

60mのスラブ状滝は自分のリード、傾斜はないが、ぬめりはある。途中の灌木でランニングをとり、50mロープを延ばす。

フィナーレはヒトマタギの釜。絵になるところだが、両壁はコケコケで滑りそう。釜も深く、落ちたが最後、這い上がれないので泳ぐ羽目になることは確実。

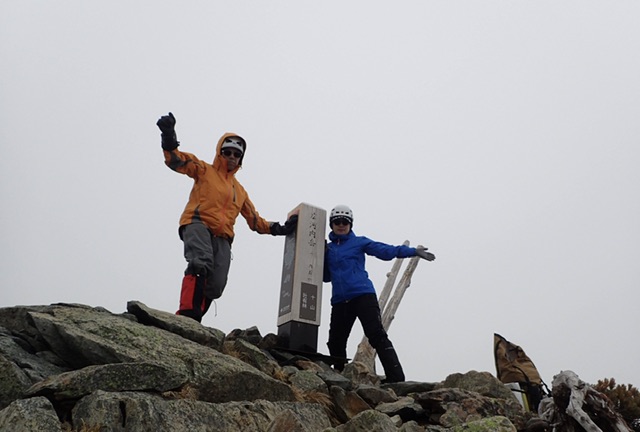

ツッパリの釜を超えた先で左手の稜線に上がる。稜線からはひたすら藪漕ぎが待っている。展望台から3、40分ほど格闘すると雨量計小屋につき、そこからは刈り払われた高速道路。重松乗越まで快適なハイキングが続くが、重松乗越からはフィックスロープを頼りに急下降が続く。まったく気象庁の職員も大変である。延々と下降すること1時間余りで沢に降り立ち、ほてった体を沢に沈める。

帰りに寄った五十沢温泉が値上がりしていて、世の物価高を嘆く(健全に男湯に浸かりました)。