天気晴れ→曇天

メンバー〈Aチーム:K(L)、N、T(記)〉〈Bチーム:Y(SL)、F、A〉

9時20千畳敷駅スタート 9時40取付到着 1P 10:10-10:18、2P 11:08-11:30 3P 11:40-11:50(トップのログ参照) サギダル頭全員登頂12:17

6名でサギダル尾根~宝剣山の計画。上記メンバーでチーム分け。ロープ1本ずつに途中でグローブヒッチでつないで数珠で登攀しました。

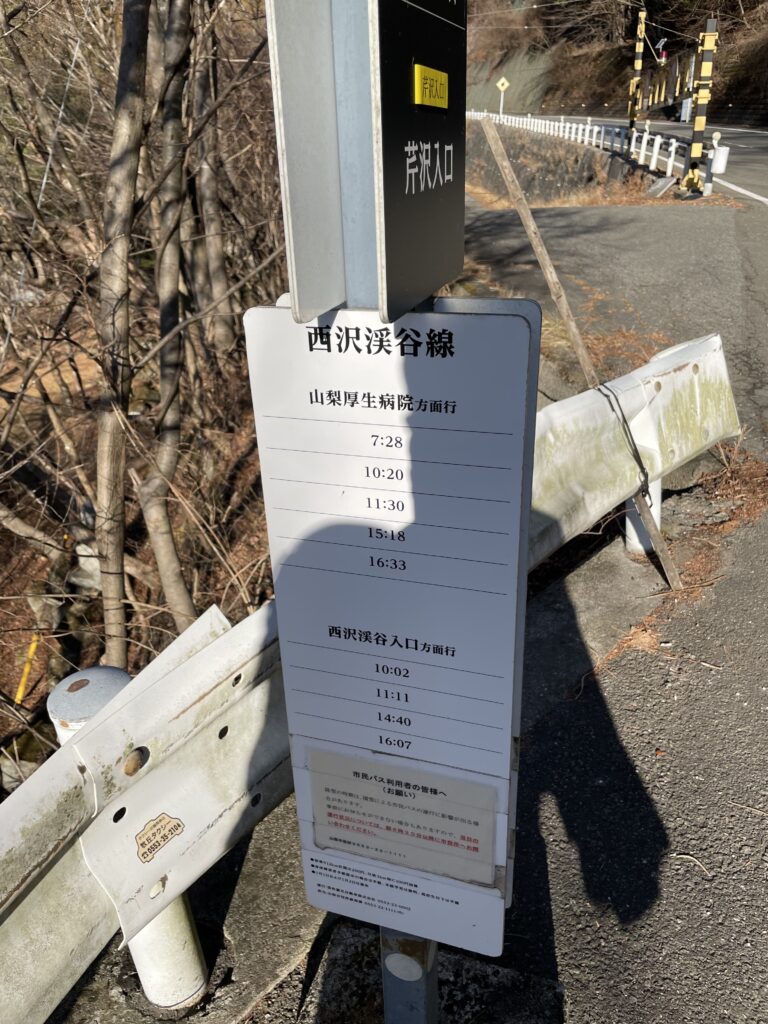

菅の台からのバスの混雑も考慮し、菅の台Pに3名前泊しました。5時に起きた時は、まだバス停のベンチにはザックは一つもなかったのですが、6時前にザックを置き始めたら、あっという間にベンチがザックでいっぱいになっていました。

バスに一番乗りで、ロープウェイ乗り場に向かいます。バスに乗っていると何やら背後に殺気を感じると思ったら、鋭いオーラをまとった瞑想中のN先輩が後ろにいました。(車内ミラー越しに確認)

ロープウェイを降り神社⛩️の前で準備中に、3人パーティに先を越されましたが一組くらいなら、渋滞もないと思っていたら、取り付きに6人パーティを確認。おそらく、千畳敷に前泊したと思われますが、それならもう少し早く発ってくれたらと、後で全員が思いました。

1Pは正面の岩峰を右から上がっていきます。平たい高い岩が終了点になります。特に難しいところはありません。岩の左下あたりにも捨て縄が見えます。1P目を左から周り込むルートもあるのかもしれません。

2Pは核心ですが、ここでも待ちの後スタート。Tがトップで行かせてもらいましたが、核心の岩場を乗越すところでフォール。小さいスタンスに置いた左足が外れ、思いっきり後ろに荷重をかけて勢いをつけていたので、手もはずれて落下。乗越のところにハーケンが打ってありそこにかけたランナーに救われました。幸い怪我もなく、落下した岩の側壁を登り返し復帰。慎重にフォール箇所をクリアし、その後は5mくらいのナイフリッジを超えて終了点に到着。

終了点としてた場所は斜面で前パーティが待機していたので、立木でビレイして後続を迎えます。狭いので縦列で各自が立木でセルフ確保します。

3Pはほぼ雪稜歩きです。サギダルの頭の岩でビレイし後続を迎えました。

全員が登頂した時間が12時を回っており、天気も曇天になってきたので、記念撮影をして早めに降りることに決定。残念でしたが、宝剣は次の宿題となりました。

極楽平の手前からトラバース気味に下りはじめます。雪は少し重くツボ足跡に足をとられつつもサクサク下っていきます。振り返るとガスが追ってきて真っ白な背景になっていました。

振り返ると真っ白

ロープウェイを待つ間に信州リンゴスフレをいただき、入浴後、さらに明治亭のソースカツ丼をたいらげて、最後は大満足のグルメツアーになりました。

インシデントレベルのトラブルがありましたが、無事に山行を終えられてよかったです。次回宝剣に向けて精進したいと思います。ありがとうございました。