日時 2024年3月30日(土)~3月31日(日)

メンバー:N山さん(L)、F子さん(副L)、U田(記録)

(1日目)8:15 駒ヶ根高原スキー場 - 9:30林道終点 - 13:00マセナギ (TS)

(2日目)5:00マセナギ - 8:20ヨナ沢の頭 -12:00マセナギ -15:00林道終点 - 16:00駒ヶ根高原スキー場

黒戸尾根を登りたいんですと先輩方のスケジュールを抑えておいた3月最後の週末。直前に長雨が続いたことや強風予報だったこともあり、二転三転した結果、行き先は空木岳へ。

まさか積雪期の池山尾根にチャレンジできるとは!と、どきどきしながらのスタートとなりました。

標高1500mタカウチ場あたりからずぶずぶの春の雪になってきます。早々にワカンを装着しますが、それでも沈む沈む……。

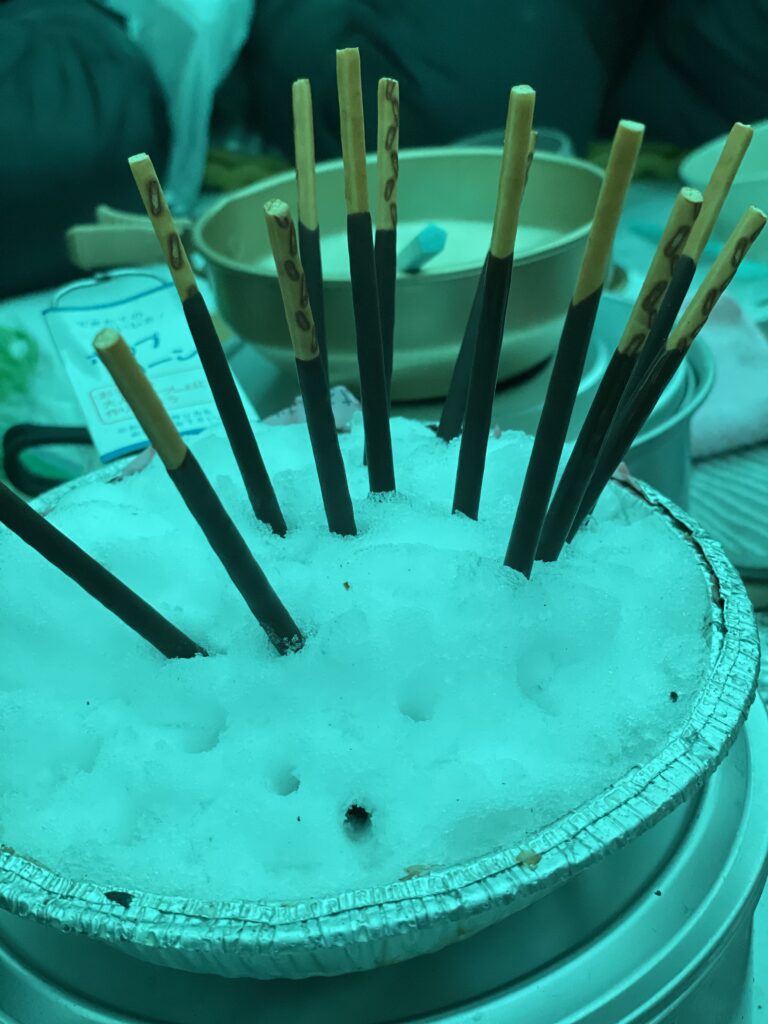

腐った雪にぐったりしてきた頃に、ようやくマセナギに到着。時間的にヨナ沢まで行くのは厳しく、上部の風もすごい音がしていたためここを本日の幕営地にします。景観のいいスポットを発見してテントを張ります。(翌日、幕営装備を背負って池山尾根を登るのは私には無謀だったと痛感したため助かりました)

翌朝5時、身軽になって空木岳へ向かいます。

夏は少し細かったかなくらいの印象しか残っていない池山尾根ですが、雪がつくと別物です。序盤から雪岩氷がミックスとなっている階段や鎖場に緊張が続きます。

大地獄・小地獄をクリアし、ヨナ沢の頭へ向かいます。

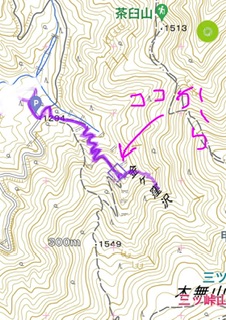

雪が多い時期は尾根を直登するようですが、藪が出ていたため池山尾根名物(?)の夏道トラバースを選択。N山リーダーが数メートル進んで道を確認した後に、落ちたらまずいということでロープを出すことに。

ここからトラバースをザイル3ピッチ(150m)で通過します。雪山本チャン経験がないU田は出発前のガチャの用意から始まり何もかも準備不足で大変反省しました……。

トラバースを終えると、リーダーが登りやすそうなところをルーファイして尾根へ上がります。が、こちらも足場が悪くて難しい!

とにかくついていくことに必死になっていましたが、N山さんが開けたところで立ち止まったと思ったら、そこがヨナ沢の頭でした。

上空は強風で山頂にも雲がかかっており、時間も押していたため本日はここまでにして引き返すことに。

帰りは尾根からトラバースまでの下降2ピッチ100mと、大地獄で1ピッチ50mロープを使用して下山しました。

ちょうどお昼ごろにマセナギに戻り、テントを撤収。またしてもずぼずぼになっている雪に辟易しつつ、ワカンを履いて焦って転倒などしないよに、のんび~りと下山しました。

残念ながら空木岳には届かず、とにかく厳しいところの通過に先輩方の3倍くらい時間がかかってしまい技術も経験も足りてないと痛感し大変悔しかったです。

半面、2月下旬に登った西黒尾根から3月上旬のラッセル訓練を経て、アイゼンの前爪と仲良くなることが個人的な課題でしたが、この週末に向けてちまちまと色んな山で練習していた甲斐もあり、ちょっとだけ成長を感じることもできる山行でした。

今度チャレンジする時は自分でルーファイしながら登れるようになりたいので、N山さんF子さん懲りずにまたお付き合いください!