日時:3月9日・10日(一泊二日、テント泊)

山域:谷川岳 西黒尾根途中 ※日光白根山より変更

内容:雪上訓練 半雪洞の構築(日帰りビバーグを想定)、ラッセル訓練

メンバー:A(L)、Y、N、K、F、Y、T、I、U、I 合計10名

3月の会山行は10名の参加、車は3台で移動することになった。

その内の1台が出発に遅れてしまい、先に丸沼高原スキー場に向かっていた2台と連絡を取り合う。

現地で到着を待っててもらうのも時間が惜しいので、先にロープウェイで上がってもらい、訓練を始めていてほしいと伝える。

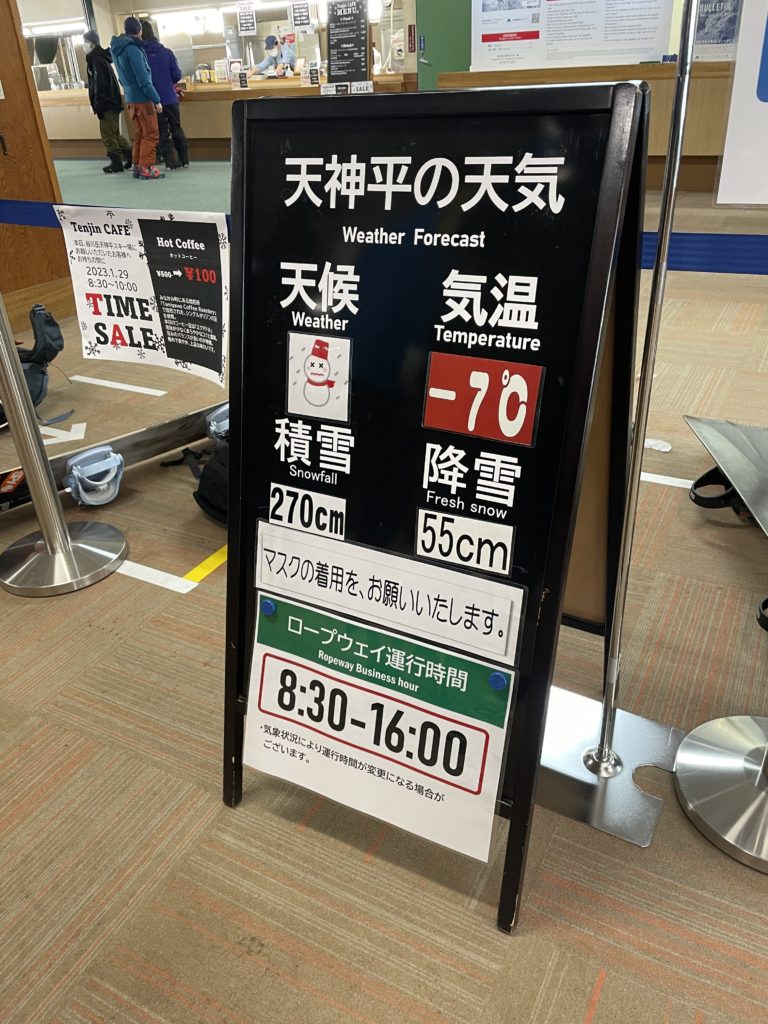

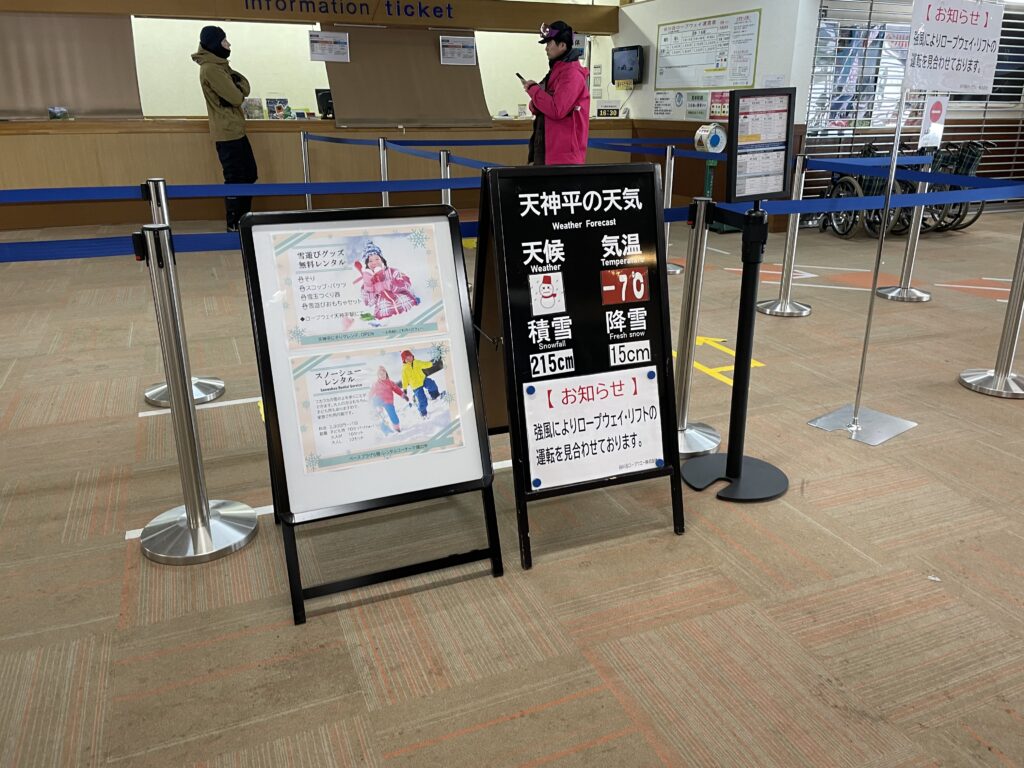

が…先着メンバーからロープウェイが動いていないとの連絡が入り、急遽訓練場所の変更先の相談を始める。

結果、決まったのが谷川岳の西黒尾根を少し上がったところで訓練をすることに。

谷川のベースプラザには、全員がほぼ同じ時間に集合できた。

※丸沼高原スキー場方面に向かってくれたメンバー、ありがとうございました!

谷川岳ロープウェイも動いていなく、スキーヤーやボーダー、登山者などがそこそこいたが、どうしようかと待機している感じだった。

雪が降り、風も強く、そんな中を山に向かうのは我々くらいだった。

西黒尾根途中の鉄塔を過ぎ、少し登ったあたりで訓練開始。

1日目は日帰り山行時のビバーグを想定してのツェルトと使った半雪洞の構築。

日帰り想定なのでスコップの使用は禁止。ピッケルのみで雪斜面を削っていく。

雪が柔らかいので、数十分で完成。強風を想定し、ツェルトが飛ばされないように気を付けながら広げるなど、新会員にレクチャーしながら各々が半雪洞の居心地を体験する。

訓練が落ち着いたところで、今回はテント泊だが場所が斜面なだけに、時間がかかりそうなので早めに整地を始める。

(サクッとテントに入って一杯やりたいというのがホンネ…)

整地は大変だったが、斜面に張ったこともあり、風の強い夜中も不安なく過ごせた。

未明には顔に当たるテントの冷たさで起きたが、一晩でテントを圧迫するくらいの積雪だった。

恐らく30㎝くらいは降り積もったのではないだろうか。

おかげで2日目のラッセル訓練は、3月にしては良い訓練になった。

最初は空荷のツボ足→ザックを背負ってのツボ足→ワカンを履いてのラッセル

こんな感じでラッセル訓練をし、登り過ぎるにしても表層雪崩のリスクなどもあるので、近場で登ったり降りたりを繰り返して訓練終了。

ラッセルの先頭は夢中になってしまうので、二人目以降が誘導してあげることや踏み固めることが大事なこと、雪庇は風下に向かって発達するが、人は無意識に風を避けようとして雪庇に寄って行ってしまうなど、そんな雪山での注意点なども共有しあう。

一時は予定していた日光白根山を断念してどうなるかと思ったが、天気の悪さが逆に良い訓練に導いてくれたと思う。

こういった訓練をやることで安心や自信になるので、今後のより高い目標につなげていきたい。